平均賃金とは

株式会社Aimペイロールエージェンシーです!

先週、給与計算について解説を行いましたが、今回は基本的な給与計算に加えて、

知っておきたい平均賃金の算定について解説します。

目次

- 平均賃金とは

- 平均賃金の算定基準

- 平均賃金を用いた計算例

1.平均賃金とは

平均賃金とは、休業手当や年次有給休暇などの算定の基礎となる賃金のことです。

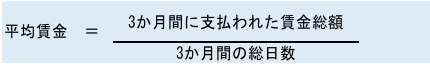

労働基準法では、「算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して

支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額」と規定されています。

計算式は以下の通りです。

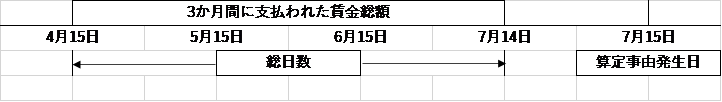

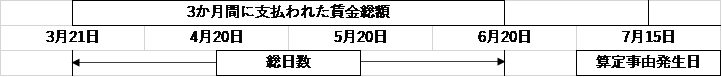

また、賃金締切日があるときは、直前の賃金締め切り日から起算するため、

注意が必要です。

以下、算定基礎となる期間の例です。

(2024年度給与計算実務能力検定2級公式テキスト参照)

つづいて、算定事由発生日の例です。

【休業手当、年次有給休暇】 休業を与えた日、年次有給休暇を与えた日

※2日以上にわたるときは、その最初の日

【解雇予告手当】 労働者に解雇の通告をした日

※解雇の予告後、労働者の同意を得て解雇日を変更した場合にも、当初の解雇の予告をした日

2.平均賃金の算定基準

【算定基礎となる賃金】

以下、①〜③は、平均賃金の算定基礎となる賃金には含まれません。

①臨時に支払われた賃金

結婚手当、退職金など、支給条件はあらかじめ確定しているが、支給事由の発生が

不確定であり、かつ非常にまれに発生するもの

②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

年2回の賞与等が該当します。

③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

法令又は労働協約で定められていない現物給与が該当します

【算定基礎から除外される期間及び賃金】

以下①〜⑤の期間は、算定期間から日数を、賃金の総額からこの期間中の賃金を、

それぞれ控除して、残余の期間の日数と賃金額で平均賃金を算定します。

①業務上、負傷又は疾病により療養のために休業した期間

②産前産後の女性が、労働基準法の規定によって休業した期間

③使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間

④育児・介護休業法に基づく育児休業又は介護休業した期間

⑤試みの使用期間

⑤試みの使用期間中に、算定事由が発生した場合は、使用期間中の日数及び賃金により

平均賃金を計算します。

【最低保障】

賃金が、日給、時間給、出来高払制その他の請負制の場合は、平均賃金に

最低保障額が定められています。以下の計算式となっています。

![]()

【雇入れ後3ヶ月未満の者】

雇入れ後3ヶ月に満たない者の平均賃金は、雇入れ後の期間と

その期間中の賃金の総額で算定します。

なお、この場合でも、賃金締切日がある時は、直前の賃金締切日から起算します。

3.平均賃金の計算例

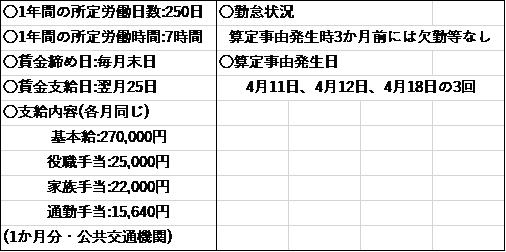

事例を基に、平均賃金を計算してみたいと思います。

【平均賃金の計算例】

まず、1か月間に支払われた賃金を求めます。

基本給270,000円+役職手当25,000円+家族手当22,000円+通勤手当(非課税)15,640円=332,640円

賃金計算期間の賃金

1/1~1/31 332,640円

2/1~2/28 332,640円

3/1~3/31 332,640円

3か月で支払われた賃金総額 997,920円

1月:31日

2月:28日

3月:31日

31日+28日+31日=90日

997,920円÷90日=11,088円となります。

また、月給者は上記の計算式となりますが、日給者や時給者の場合、最低保障額を求め、

いずれか高い方を採用します。

【最低保障額の計算例】

997,920円÷90日×60%=6,652.8円

このため、11,088円が適用されます。

ここまで、平均賃金について解説しましたが、休業補償手当や有給をはじめとして、

様々な場面で計算をする機会があるかと思います。

一方で、雇入れ後3か月に満たない場合や、イレギュラーへの対応も求められ、

計算がやや複雑になっていることから、給与計算担当者でも計算に悩むことが

あるのではないでしょうか。

Aimペイロールエージェンシーでは、企業の給与計算代行、WEB明細化、

勤怠集計効率化、給与制度設計、人事評価制度の構築、人事労務管理のDX化及び

年末調整補助サービス等の専門業務のアウトソーシングサービス・コンサルティング業務を

行っております。

懇切丁寧にご相談に乗らせて頂きますので、ぜひお気軽にお問合せください。

- ■前の記事へ

- 給料の現物支給とは?

- ■次の記事へ

- 何故企業は給与計算をアウトソーシングするのか!? ~業務効率編①~