2025年4月と10月に、育児介護休業法が大きく改正されます。

しかし「結局うちの会社は何をすればいいの?」「就業規則や労使協定を直さないといけないの?」と、不安や疑問を抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、育児介護休業法改正の背景・目的や具体的な改正ポイント、企業が取るべき対応策をわかりやすく解説します。

人事労務担当者の方は、ぜひ自社の就業規則・労使協定の見直しに役立ててください。

また、対応に不安を感じる場合は、「Aimペイロールエージェンシー」にぜひご相談ください。制度内容の整理から就業規則・給与制度への反映まで、貴社の状況に合わせた具体的な対応策をプロが設計・代行いたします。

そもそも育児介護休業法とは?改正の目的は何?

育児介護休業法は、働きながら育児や介護を行う方々を支援するための法律です。

企業には、育児休業や介護休暇、短時間勤務制度(時短勤務)、残業免除などの制度を整備し、従業員が安心して仕事と家庭を両立できる環境を提供することが求められます。

ここでは、育児介護休業法改正のポイントと改正の背景・目的を詳しく解説します。

育児介護休業法改正のポイントは主に3つ

今回の改正では、以下の3点が大きなポイントとなります。

- 子どもの年齢に応じた柔軟な働き方の選択肢が広がる(短時間勤務やテレワーク、勤務時間の調整など)

- 育児休業の取得状況の公表が中堅企業にも義務化される

- 介護離職を防ぐための支援制度が強化される(介護休暇の対象拡大、雇用環境整備、相談体制の充実など)

企業側には単に制度を設けるだけではなく、実際に使いやすい職場環境の整備が、これまで以上に求められるようになります。

改正の目的は2025年問題を背景に育児・介護の両立支援をすること

2025年、日本の「団塊の世代」が75歳以上となり、介護を必要とする高齢者の急増が見込まれています。

これは「2025年問題」と呼ばれ、今後の社会保障や労働力確保において深刻な課題となっています。

一方、少子高齢化が進むなかで、企業はますます人材の確保と定着が重要になります。

そこで政府は、育児や介護を理由とした離職を防ぐため、育児介護休業法の改正に踏み切りました。

なお、同法は1992年に施行され、男女問わず育児休業が取得できる制度としてスタートしました。

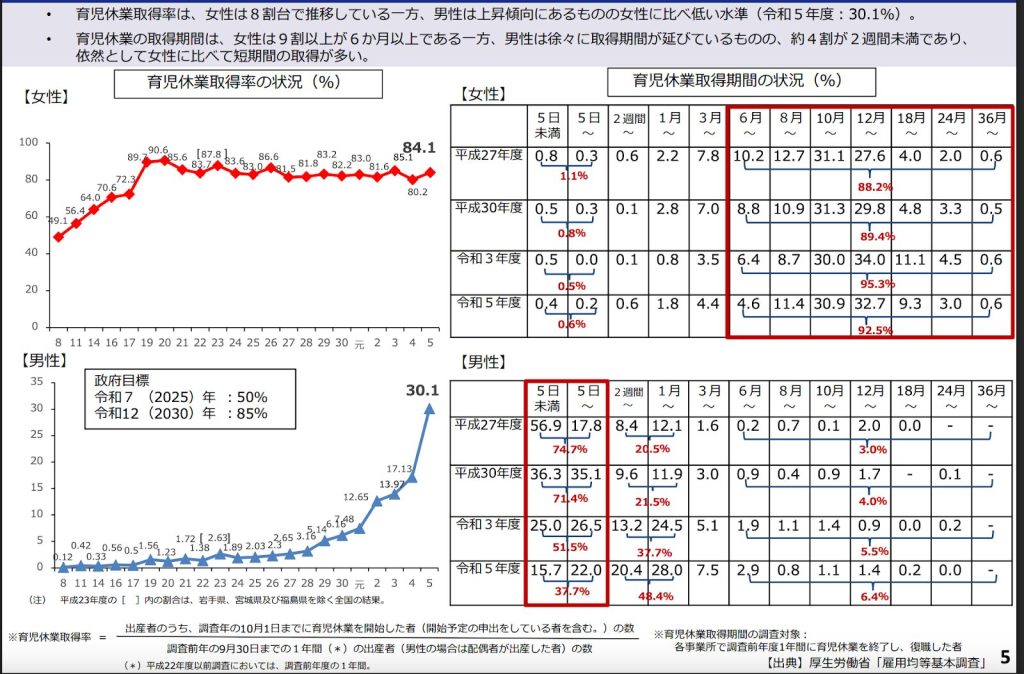

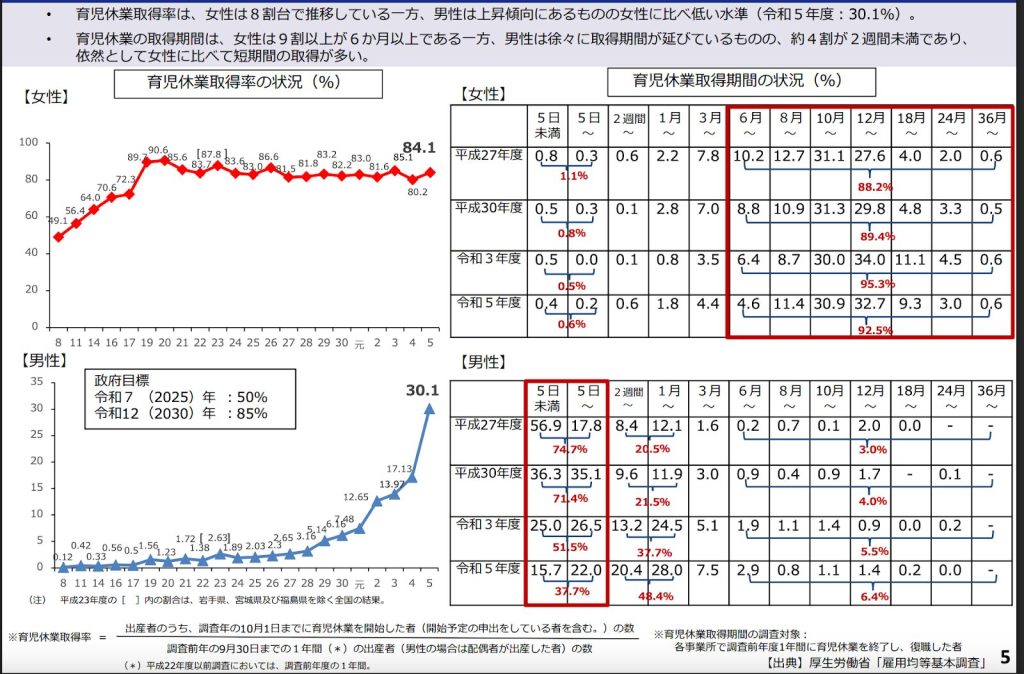

最近では男性の育休取得率も向上し、2023年度には30.1%に達していますが、女性の84.1%と比べると依然として大きな差があります。

改正育児・介護休業法等の概要について_記者発表会資料(PDF)

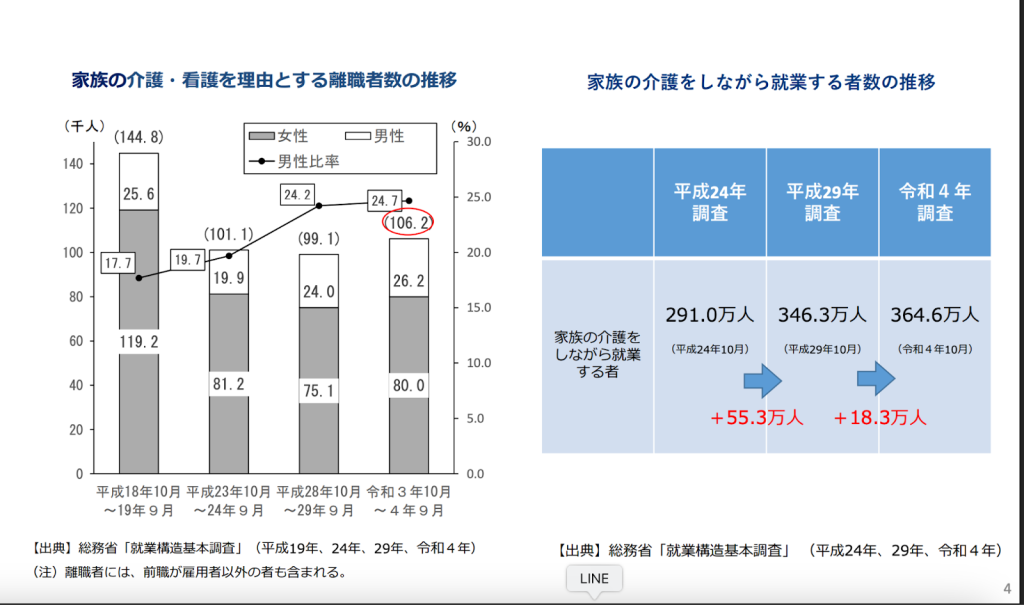

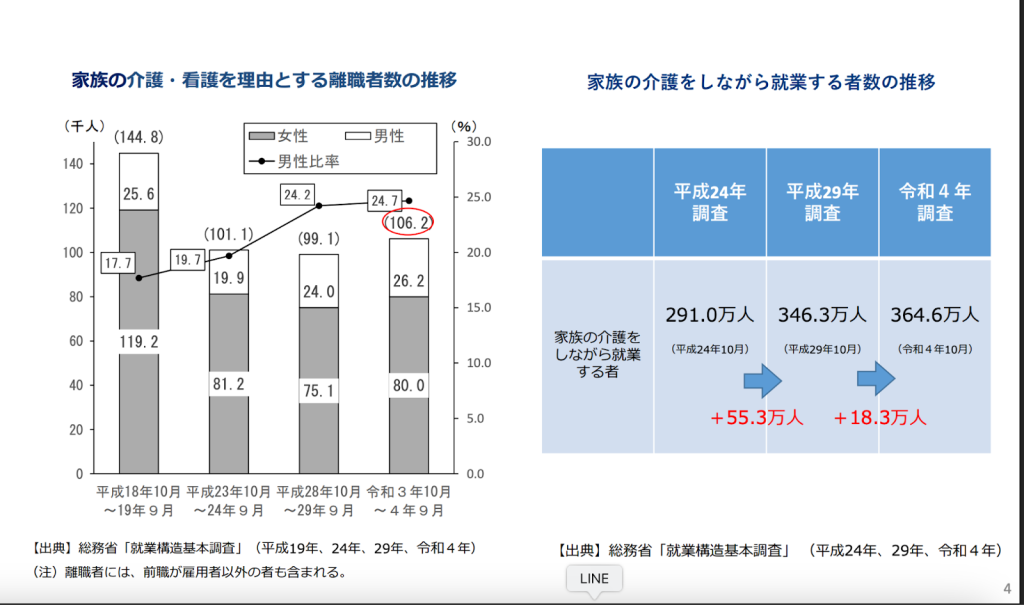

また、介護と仕事を両立しながら働く人は年々増加しており、過去10年で約73万人増、現在では約365万人にのぼっています。

出典:厚生労働省|令和6年育児・介護休業法改正について【介護関係を中心に】(PDF)

このような背景から、企業には制度の導入にとどまらず、実際に従業員が制度を利用しやすい職場環境の整備が強く求められています。

2025年4月1日施行の育児介護休業法改正の内容

2025年4月からは、育児と介護の両面において、企業が対応すべき法的義務・努力義務が段階的に拡充されます。企業の実務に直結する内容であり、就業規則の改定や制度運用の見直しが求められます。

以下に、主な改正内容と企業への影響をまとめます。

| 改正内容 | 義務/努力義務 | 主な変更点(改正の具体的内容) | 規程への影響 |

|---|---|---|---|

| 子の看護等休暇の見直し | 義務 | ・対象:就学前→小3修了まで・理由追加:「感染症による学級閉鎖」「入園・入学式」「卒園式」・時間単位・中抜け取得OK・「継続雇用6か月未満の者」の除外規定廃止 | ◎名称変更・対象拡大を追記 |

| 所定外労働(残業免除)の対象拡大 | 義務 | ・対象:3歳未満→小学校就学前に拡大 | ◎対象年齢を修正 |

| 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加 | 義務 | ・短時間勤務制度が困難な業務に従事する場合、代替措置の選択肢に「テレワーク等」を追加 | ◎代替措置に追記 |

| 育児のためのテレワークの導入 | 努力義務 | ・育児休業をしていない者にもテレワーク等を選択可能に | △制度検討・規程整備推奨 |

| 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大 | 義務 | ・公表義務対象:1,001人以上→301人以上に拡大 | △規程改定不要(運用ルール化) |

| 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | 義務 | 「継続雇用6か月未満の労働者」も利用可能に(除外不可) | ◎除外規定を削除 |

| 介護離職防止のための雇用環境整備 | 義務 | 以下いずれか実施が必要①研修実施②相談窓口設置③事例の収集・提供④方針周知・管理職への研修必須 | ◎相談窓口・研修を規程化 |

| 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 | 義務 | ・介護に直面した申し出があった労働者に対し、個別に制度を周知し意向確認(面談・書面・メール等)・有期雇用労働者も対象(93日+6か月要件の適用あり) | ◎手続き方法を規程化 |

| 介護のためのテレワーク導入 | 努力義務 | ・介護休業をしていない者にもテレワーク等を選択可能に | △制度検討・規程整備推奨 |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

子の看護休暇の見直し【義務】

「子の看護休暇」は、2025年4月より「子の看護等休暇」に名称変更され、対象年齢や取得理由が拡大されます。

特に重要なのは、時間単位での取得が可能となる点です。感染症による学級閉鎖や、入園・卒園式などにも対応しやすくなります。

【新旧比較表】

| 項目 | 改正前(~2025年3月) | 改正後(2025年4月~) |

|---|---|---|

| 名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |

| 対象年齢 | 小学校就学前まで | 小学校第3学年修了まで(9歳になる日の翌年3月末まで) |

| 取得理由 | ①病気・けが②予防接種・健康診断 | ①病気・けが②予防接種・健康診断③感染症による学級閉鎖等④入園・入学式、卒園式 |

| 取得単位 | 1日または半日単位 | 時間単位、中抜け取得も可 |

| 除外規定 | ・週2日以下勤務者・継続雇用6か月未満 | 週2日以下勤務者のみ(6か月未満除外は廃止) |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

企業においては、「時間単位での休暇取得」に対応するため、就業規則への明記が必要です。あわせて、給与計算上も時間単位での賃金控除に対応できる仕組みの整備が求められます。

法改正により、従業員にとっては利用しやすくなる一方で、企業側の管理負担は増加する可能性があります。

制度の誤運用やトラブルを防ぐためにも、早めの準備と運用体制の見直しが大切です。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務】

これまで残業免除を請求できるのは、「3歳未満の子を養育する労働者」に限られていました。これが2025年4月からは、「小学校就学前まで」に拡大されます。

この改正により、子どもが幼稚園や保育園に通っている期間も残業免除を申請できるようになり、子育てと仕事の両立を支援する期間が大幅に延長されます。

なお、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、企業はこの申請を原則として拒否できません。

【新旧比較表】

| 項目 | 改正前(~2025年3月) | 改正後(2025年4月~) |

|---|---|---|

| 対象者 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |

| 例外 | 事業の正常な運営を妨げる場合は拒否可 | 同左(判断は事業所単位で客観的に行う必要あり) |

| 管理職の扱い | 労基法41条の管理監督者は対象外 | 同左 |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

企業においては、就業規則や社内制度に記載されている対象年齢の表記を、「小学校就学前まで」に修正する作業が必要です。

あわせて、管理職や人事担当者が従業員からの申請に的確に対応できるよう、制度内容の再周知や社内研修の実施も重要な対応項目となります。

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加【義務】

現在、3歳未満の子を養育する労働者に対して、企業には「短時間勤務制度」を設けることが原則として義務付けられています。ただし、業務の性質上どうしても短時間勤務の導入が困難な場合には、代替措置の提供が認められています。

2025年4月の法改正により、これらの代替措置の選択肢に「テレワーク等」が新たに追加されます。

【新旧比較表】

| 項目 | 改正前(~2025年3月) | 改正後(2025年4月~) |

|---|---|---|

| 短時間勤務制度の義務 | 原則として導入が必要 | 同左 |

| 代替措置メニュー | ①育休制度に準ずる措置②フレックスタイム③始業・終業の繰上げ繰下げ④保育施設の設置・運営等 | ①~④に加えて⑤テレワーク等 |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

企業側は、就業規則に「テレワーク等」を代替措置の選択肢として追記する必要があります。テレワーク等は必ずしもIT業務に限られず、自宅やサテライトオフィスでの勤務も可能です。

ただし、店舗運営や製造業など、テレワークの実施が物理的に困難な職場も存在します。

その場合は短時間勤務制度を基本とし、現実に合った制度運用を検討することが重要です。

なお、テレワークが可能な職種の新設や、従業員の配置転換については、法的義務ではありません。とはいえ、今後は育児と仕事の両立支援に向けて、柔軟な勤務形態への対応がより強く求められることが予想されます。

育児のためのテレワークの導入【努力義務】

2025年4月から、企業には小学校就学前の子を育てる労働者がテレワークを利用できる環境を整備することが、努力義務として課されます。

法的な強制力はありませんが、可能な範囲で導入を検討し、社内規程や運用体制を整えることが推奨されます。

企業側は、就業規則に必ずしも規定を設ける必要はありませんが、導入可能な業務については対象や方法を明記したほうが望ましいです。

現実的に、飲食業・小売業・介護施設など「現場型ビジネス」ではテレワークが難しいケースも多いため、その場合は導入を見送るのではなく、検討した経緯や難しい理由を記録として残すことが重要です。

育児休業取得状況の公表義務の適用拡大【義務】

これまで、従業員数1,001人以上の企業を対象としていた「男性の育児休業取得状況の公表義務」が、2025年4月からは従業員301人以上の企業にも拡大されます。

【新旧比較表】

| 項目 | 改正前(~2025年3月) | 改正後(2025年4月~) |

|---|---|---|

| 対象企業 | 従業員数1,001人以上 | 従業員数301人以上 |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

従業員数が301人を超える企業は、男性育休の取得状況を毎年必ず公表する体制を整える必要があります。

公開先としては、自社ホームページのほか、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」の活用が推奨されており、企業の対外的な信頼性向上にもつながります。

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

これまで、介護休暇については労使協定により「継続雇用6か月未満の労働者」を対象外とすることが可能でした。

2025年4月からはこの除外規定が廃止され、入社直後の労働者も介護休暇を取得できるようになります。

【新旧比較表】

| 項目 | 改正前(~2025年3月) | 改正後(2025年4月~) |

|---|---|---|

| 対象者 | ①週所定労働日数が2日以下②継続雇用6か月未満の労働者は除外可 | ①週所定労働日数が2日以下のみ除外可(6か月未満除外は廃止) |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

労使協定や就業規則に「勤続6か月未満の労働者を除外する」記載がある場合は、削除が必須です。特に有期雇用や新規採用者も対象となるため、申請受付フローや管理体制の見直しが求められます。

また、介護休暇は、時間単位での取得が可能となることから、給与計算やシフト調整に対応できる運用ルールの整備も重要です。

介護離職防止のための雇用環境整備【義務】

2025年4月以降、介護離職を防止するため、企業には雇用環境を整備する義務が課されます。

【改正内容】

| 項目 | 改正後(2025年4月~) |

|---|---|

| 必要な措置 | 以下①〜④のいずれかを必ず実施①介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施②相談窓口の設置(人事部・総務部等)③自社での制度利用事例の収集・提供④制度利用促進に関する方針の周知 |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

企業は、介護に直面した従業員が休業や時短勤務を申請しやすいよう、制度周知や相談体制の整備が重要です。

特に、相談窓口の設置と管理職への研修実施は、実効性ある支援につながる重要な取り組みです。

これらの対応内容は、就業規則や社内マニュアルに明記し、制度を形骸化させない体制づくりを行うことが求められます。

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】

2025年4月以降、従業員が介護に直面した場合、企業は個別に制度の説明と意向確認を行うことが義務化されます。

【改正内容】

| 項目 | 改正後(2025年4月~) |

|---|---|

| 法的扱い | 義務 |

| 周知対象 | 介護に直面したと申し出た労働者全員 |

| 周知内容 | ①介護休業・介護両立支援制度の内容②申し出先(人事部・上長等)③介護休業給付金の概要 |

| 意向確認 | 取得・利用の意向を面談(オンライン可)・書面・メール等で必ず確認 |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

企業側は、従業員から介護に関する申し出があった場合、必ず個別で制度を説明し、利用意向を確認する体制を整える必要があります。

周知・意向確認の方法は、面談や書面、オンライン面談、メール等が認められており、内容を記録として残しておくことが重要です。

また、就業規則や運用マニュアルに「実施のタイミング」「担当部署」「記録の保存方法」を明文化し、形骸化しない仕組みを整えることが求められます。

介護のためのテレワーク導入【努力義務】

2025年4月から、介護を担う労働者に対してもテレワークを導入することが「努力義務」となります。

法的な強制力はありませんが、介護と仕事の両立支援に向けた重要な施策として位置付けられています。

企業側は、介護中の従業員が離職せずに働き続けられるよう、テレワークの導入可能性を検討し、利用条件を整備する努力が求められます。

ただし、育児と同様に、介護も現場型の仕事ではテレワークが難しい場合があります。そのため、制度を導入できない企業は、制度導入を検討した経緯や代替措置を記録に残すことが重要です。

2025年10月1日施行の育児介護休業法改正の内容

2025年10月からは、育児と仕事の両立支援をさらに推進するため、企業に対して「柔軟な働き方を実現する措置」の導入が義務付けられます。

主な改正内容は以下の通りです。

| 改正内容 | 義務/努力義務 | 主な変更点(改正の具体的内容) | 規程への影響 |

|---|---|---|---|

| 柔軟な働き方を実現するための措置等 | 義務 | ・3歳から小学校就学前の子を育てる労働者に、「柔軟な働き方」を選択できる措置を導入・子が3歳になるまでの適切な時期に、対象措置に関する周知と意向確認を個別に実施 | ◎制度導入+周知・確認手続きの規定追加 |

| 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 | 義務 | ・妊娠・出産の申し出時および子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する意向を聴取・聴取した意向を踏まえて、勤務配分や制度活用に配慮することが義務化 | ◎意向聴取・配慮のフローを規定に追加 |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

この改正により、従業員は子育ての事情に応じて「時短勤務」や「時間繰上げ・繰下げ」を選択しやすくなり、より柔軟に働けるようになります。

企業にとっては、定着支援や離職防止、採用競争力の確保といった側面からも、前向きな取り組みが期待されます。

柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】

2025年10月から、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、企業は柔軟な働き方を実現する制度を2つ以上組み合わせて導入することが義務化されます。

選択肢は以下の5つです。

- 始業時刻等の変更

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等

- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇

- (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)

なお、現実的に多くの企業が導入しやすい組み合わせは、以下の2パターンです。

- 就労時間の繰上げ・繰下げ+養育両立支援休暇:勤務時間を調整して送迎に対応しつつ、子どもの行事や突発的な対応には特別休暇を活用できる仕組み

- 就労時間の繰上げ・繰下げ+短時間勤務:労働時間を調整して残業を回避し、必要に応じて勤務時間そのものを短縮できる仕組み。

「柔軟な働き方に関する措置(2つ以上)」を導入したうえで、企業は3歳未満の子を養育する労働者に対し、子が3歳になるまでの適切な時期に、対象措置に関する周知と意向確認を個別に実施することが義務付けられます。

【改正内容】

| 項目 | 改正後(2025年10月~) |

|---|---|

| 対象者 | 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者 |

| 周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |

| 周知内容 | ①「柔軟な働き方に関する措置(2つ以上)」の内容②対象措置の申し出先(例:人事部など)③所定外労働の制限(残業免除)に関する制度、時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |

| 周知方法 | 面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メールなど |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

企業は、どの柔軟な働き方を導入するかを明確に定めたうえで、就業規則や社内規程へ反映させる必要があります。

特にテレワークは業種によって適用に差が出やすいため、フレックスや時差勤務との組み合わせで対応するケースが現実的です。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】

2025年10月より、企業には妊娠・出産や育児に直面する従業員に対し、個別の意向聴取および配慮を行うことが義務化されます。

この措置は、単に制度を整備するだけでなく、実際に「柔軟な働き方の選択肢」が活用されやすい環境を構築することを目的としています。

企業は、以下のタイミングに該当する従業員に対して、個別面談や書面等を通じて意向を確認し、その内容に応じて勤務面での配慮を行う義務があります。

<対象となるタイミング>

- 妊娠・出産の申し出があった時点

- 子が3歳になる前の時点

<配慮すべき事項>

- 妊娠・出産の申し出があった時点

- 子が3歳になる前の時点

【改正内容】

| 項目 | 改正後(2025年10月~) |

|---|---|

| 聴取時期 | ①労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |

| 聴取事項 | ①勤務時間帯(始業および終業の時刻)②勤務地(就業の場所)③両立支援制度等の利用期間④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |

| 方法 | 面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メールなど |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

聴取した内容については、記録として保存し、必要に応じて業務調整や上司との連携を行うことが求められます。

また、対応フローや責任部署、記録の取り扱い方法は、就業規則に明記しておくことが推奨されます。

2025年の育児介護休業法改正に対して事業者が取るべき具体的な対応

2025年4月・10月施行の改正により、企業は就業規則の改定や労使協定の再締結、制度運用体制の整備を早急に進める必要があります。

▼事業者が取るべき具体的な対応

▼事業者が取るべき具体的な対応

- 時短勤務・テレワーク導入など就業規則の改定

- 子の看護等休暇や介護休暇に関して勤続6ヶ月未満の労働者を除外している場合は、労使協定の再締結

- 従業員が300人超1,000人以下の企業は育児休業取得状況公表の準備

- テレワーク環境・介護離職防止のための雇用環境の整備

- 意向確認方法の検討や書類準備など、労働者への周知・意向聴取の準備

時短勤務・テレワーク導入など就業規則の改定

2025年の法改正により、短時間勤務制度を導入できない業務に従事する従業員に対しては、代替措置として「テレワーク等」の導入が可能となりました。

また、3歳未満の子を育てる従業員に対するテレワーク整備も努力義務として求められます。

これに対応するため、企業は就業規則に、短時間勤務制度の利用条件やテレワークの適用対象・方法を明記し、実際に運用できる勤怠管理体制を整備する必要があります。

制度を導入するだけでなく「誰が・いつ・どう利用できるか」を明文化することが、労務トラブルを防ぐポイントです。

なお、改定の際は、社労士など専門家のチェックを受けたうえで、就業規則変更の手続き(労基署届出・従業員周知)を漏れなく行うことが重要です。

子の看護等休暇や介護休暇に関して勤続6ヶ月未満の労働者を除外している場合は、労使協定の再締結

2025年4月の法改正により、子の看護等休暇および介護休暇に関して「勤続6か月未満の労働者を対象外とする規定」が廃止されます。

これにより、有期雇用労働者や入社直後の従業員も休暇取得の対象となります。

企業側は、既存の労使協定に除外規定を残したまま運用すると、法令違反に直結するリスクがあります。そのため、必ず協定内容を確認し、必要に応じて「除外条項の削除」を行い、再締結を進めることが重要です。

<企業に求められる具体的な対応>

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①現行協定の確認 | 既存の労使協定に「勤続6か月未満を除外する」との記載があるかを確認 |

| ②除外条項の削除 | 当該条項を削除した改正案を作成 |

| ③労使協定の再締結 | 労働者代表との協議・同意を経て新たに締結し、必要に応じて労基署へ提出 |

| ④周知と運用体制の見直し | 管理職・担当部署に周知し、申請受付・休暇付与の流れを整備 |

早めに対応を進めておくことで、監督署対応や従業員からの突発的な請求にもスムーズに対処できます。

育児・介護休業等に関する労使協定の例は、「育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省」よりダウンロード可能です。

従業員が300人超1,000人以下の企業は育児休業取得状況公表の準備

これまで育児休業取得率の公表義務は「従業員数1,000人超」の大企業のみが対象でしたが、2025年4月からは「従業員数300人超」の企業にも拡大されます。

これにより、中堅規模の企業にも取得状況の見える化が求められるようになります。

<公表内容の概要>

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象企業 | 常時雇用する労働者が301人以上の企業 |

| 公表内容 | 以下のいずれかを選択して公表:①男性従業員の育児休業等取得率②「育児休業等+育児目的休暇」の取得率 |

| 公表時期 | 毎事業年度終了後、おおむね3か月以内 |

| 公表方法 | 一般に閲覧可能な方法(例:自社HP、採用ページ、厚労省「両立支援のひろば」等) |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

就業規則の改定は不要ですが、人事部門と広報部門の連携体制を構築し、データ集計や公表媒体、スケジュールなどの事前の整理が重要です。

テレワーク環境・介護離職防止のための雇用環境の整備

2025年4月より、介護離職を防止する目的で、企業には雇用環境の整備が義務付けられます。また、介護中の従業員に対するテレワーク整備についても努力義務として規定されます。

具体的には、以下のいずれかを実施しなければなりません。

- 介護休業や両立支援制度に関する研修の実施

- 相談窓口の設置

- 制度利用事例の収集と社内共有

- 制度利用を促進する方針の社内周知

いずれか一つで構いませんが、複数組み合わせることでより実効性のある体制構築が可能です。

意向確認方法の検討や書類準備など、労働者への周知・意向聴取の準備

2025年10月から、企業は育児や介護に直面する従業員に対して、個別に制度を周知し、働き方に関する意向を確認・配慮することが義務化されます。

具体的には、以下のタイミングで、対象者に個別対応が必要となります。

- 妊娠・出産の申し出があった時点

- 子が3歳になる前の時点

- 家族の介護が必要となったと申し出た場合

<企業に求められる具体的な対応>

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度の周知 | 育児・介護に関する支援制度(時短勤務、テレワーク、休暇制度など)とその利用方法を、対象者に個別に案内 |

| 意向の聴取 | 勤務時間・勤務場所・制度の利用期間等について、本人の希望を面談や書面、メール等で確認 |

| 記録の保存 | 聴取内容や配慮事項は記録として保管し、後のトラブル防止や労基署対応に備えることが必要 |

参考:厚生労働省|育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説(PDF)

なお、就業規則作成や雇用環境整備、個別周知・意向確認に活用できる資料は、「育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省」よりダウンロード可能です。

2025年の育児介護休業法改正に関するQ&A

ここでは、企業担当者からよく寄せられる疑問に専門家が回答します。

2025年の育児介護休業法改正に違反したら罰則はある?

現時点で「刑事罰や罰金」といった直接的な罰則は設けられていません。

ただし、厚生労働省や労働局による行政指導・勧告の対象になります。悪質な違反があれば社名公表もあり得ます。

また、行政からの報告要請に応じない場合や虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が科されることがあります。

直接的な刑事罰はないものの、行政対応や社会的信用への影響が極めて大きいため、企業には改正内容を踏まえた適切な対応が強く求められます。

2025年の育児介護休業法改正はパート・アルバイトにも適用される?

はい。正社員だけでなく、パート・アルバイト、有期契約社員も対象です。

特に今回の改正では、以下が導入され、短期雇用労働者にも休暇取得の権利が広がります。

- 「子の看護休暇」の対象拡大

- 介護休暇の要件緩和(勤続6か月未満除外の廃止)

就業規則や労使協定に、「有期社員は除外」と記載している場合は修正が必要です。

法改正に対応した規定例はある?どこで見れるの?

厚生労働省が公開している「育児・介護休業等に関する規則の規定例」を参考にできます。

最新の改正に対応したモデル規程は順次更新されていますので、制度改定の際には必ず確認しましょう。

2025年の育児介護休業法改正についてまとめ

2025年4月・10月に段階的に施行される育児介護休業法改正は、企業にとって制度の見直しと運用体制の強化が必要となる大きな法改正です。

具体的には、以下のような対応を早急に進める必要があります。

この記事のまとめ

- 就業規則の改定(子の看護等休暇・短時間勤務・テレワーク等の追加)

- 労使協定の再締結(勤続6か月未満除外規定の廃止対応)

- テレワーク・時短勤務制度の整備(代替措置や努力義務対応)

- 意向聴取・周知の仕組み構築(従業員との面談・記録保存)

これらを怠ると、法令違反のリスクだけでなく、従業員の定着率低下や採用競争力の後退といった経営課題にも直結します。

このような複雑な改正対応は、外部の専門家への相談で効率的に進めることが可能です。

Aimペイロールエージェンシーでは、制度内容の整理から就業規則・給与制度への反映までをワンストップで支援可能です。

「対応はこれから」という企業様も、まずは現行規程のチェックから早めに始めることが重要です。まずはお気軽にご相談ください。