2024年から段階的に施行されている障害者雇用促進法の改正。「自社にはどのような影響があるのか?」「いつまでに、何をすれば良いのか?」といった疑問や不安をお持ちの経営者や人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

今回の法改正は、法定雇用率の引き上げや対象企業の拡大など、企業経営に直接的な影響を及ぼす重要な変更点を含んでいます。特に、これまで雇用義務のなかった従業員37.5人以上規模の企業様にとっては、何から手をつければよいか戸惑うことも多いでしょう。

この記事では、2026年の改正点を時系列でわかりやすく網羅的に解説します。

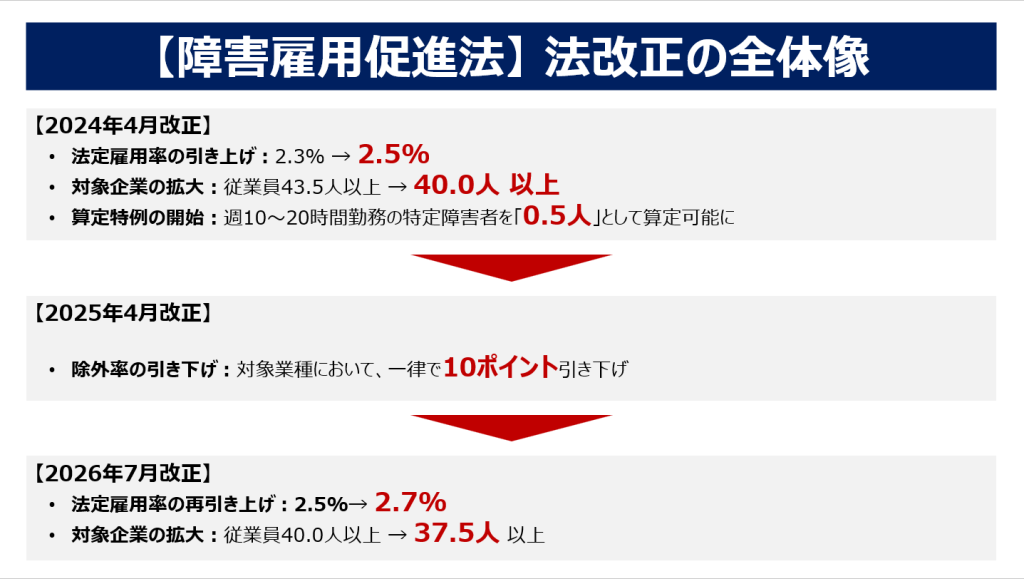

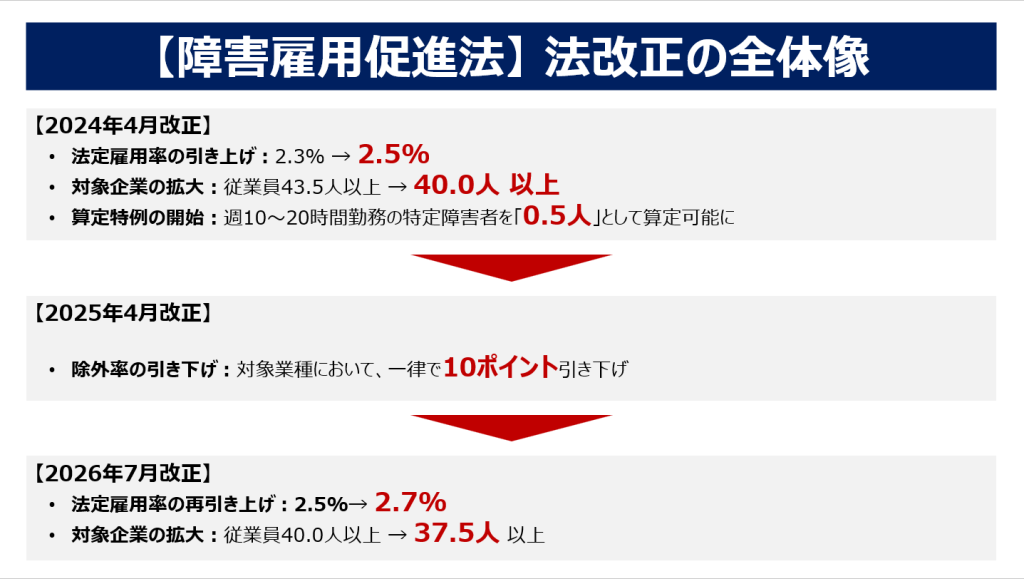

【図解】3分でわかる!障害者雇用促進法 改正の全体像

まずは、今回の法改正の全体像を把握しましょう。特に重要なポイントは「いつ」「何が」変わるのかです。以下の図は、2024年から2026年にかけての主要な変更点を時系列でまとめたものです。

【障害者雇用促進法 改正スケジュール】

- 2024年4月

- 法定雇用率の引き上げ: 2.3% → 2.5% へ

- 対象企業の拡大: 従業員43.5人以上 → 40.0人 以上へ

- 算定特例の開始: 週10~20時間勤務の特定障害者を「0.5人」として算定可能に

- 2025年4月

- 除外率の引き下げ: 対象業種において、一律で10ポイント引き下げ

- 2026年7月

- 法定雇用率の再引き上げ: 2.5% → 2.7% へ

- 対象企業の拡大: 従業員40.0人以上 → 37.5人 以上へ

このスケジュールから読み取れる重要な点は、今回の改正が一度きりの変更ではなく、複数年にわたる段階的な義務強化であるということです。

国は「障害者雇用を社会全体で進めていく」という明確な方針を打ち出しており、

これからの企業に求められているのは、目先の対応ではなく、中長期的な視点に立った戦略的な人事計画になります。

2024年〜2026年にかけて何が変わる?5つの主要な改正点

それでは、先ほどの図で示した5つの主要な改正点について、それぞれ詳しく見ていきます。自社にどの項目が、いつから影響するのかを正確に理解することが、重要です。

① 法定雇用率の段階的な引き上げ(2.5% → 2.7%へ)

最も影響の大きい変更点が、民間企業に義務付けられる「法定雇用率」の段階的な引き上げです。法定雇用率とは、企業が雇用すべき障害者の割合を示すもので、この率に基づいて各企業が雇用すべき人数が計算されます 。

今回の改正では、以下の通り2段階で引き上げが実施されます。

| 時期 | 法定雇用率 | 対象となる事業主の規模 |

|---|---|---|

| 〜2024年3月 | 2.3% | 従業員 43.5人以上 |

| 2024年4月〜 | 2.5% | 従業員 40.0人以上 |

| 2026年7月〜 | 2.7% | 従業員 37.5人以上 |

過去を振り返ると、法定雇用率は2013年に2.0%、2018年に2.2%、2021年に2.3%と、定期的に引き上げられてきました 。法律では少なくとも5年ごとに見直されることが定められており 、この一連の流れは、今後も障害者雇用への要求水準が高まり続けることを示唆しています。

したがって、企業が取るべき最も賢明な戦略は、目前の2.5%や2.7%という数字をただクリアすることではなく、将来のさらなる引き上げを見据えて法定雇用率を安定的に「上回る」ための採用・定着体制を構築することになります。

② 対象企業の拡大(従業員40.0人以上 → 37.5人以上へ)

法定雇用率の引き上げに伴い、障害者の雇用義務が発生する企業の範囲も拡大します。

障害者を1人以上雇用する義務が生じる企業の従業員規模は、「1÷法定雇用率」で算出されます。

- 2024年4月(法定雇用率2.5%): 1÷0.025=40人

- 2026年7月(法定雇用率2.7%): 1÷0.027≈37.03人(実務上37.5人とされている)

この変更により、これまで対象外だった中小企業が新たに雇用義務を負うことになります。特に、2026年7月からは従業員37.5人以上のすべての企業が対象となるため、注意が必要です。

大企業では障害者雇用のノウハウが蓄積され、専門部署を設けていることもあります。

一方、従業員37.5人〜43.5人規模の企業では、人事担当者が他業務と兼任していることが多く、障害者雇用の知識や採用ルート、受け入れ体制が整っていないのが実情です。

これらの企業では、法定雇用率の計算や障害者雇用状況報告書の提出、合理的配慮の提供など、新たなコンプライアンス業務が発生します。知識や実務のギャップを埋めるのは大きな負担になるため、給与計算から労務相談までワンストップで対応できる外部専門家を活用することが、スムーズな法対応と事業成長の両立につながります。

③ 週10~20時間の短時間労働者の算定特例

今回の改正では、障害特性により長時間の勤務が難しい方々の雇用機会を拡大するため、新たな算定特例が設けられました。

2024年4月1日から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満で働く以下の障害者について、実雇用率の算定上、1人をもって0.5人としてカウントできるようになりました 。

- 精神障害者

- 重度身体障害者

- 重度知的障害者

なお、この特例の導入に伴い、従来これらの労働者を雇用する事業主に支給されていた「特例給付金」は廃止されています 。

④ 除外率の引き下げ

「除外率制度」とは、障害者が就業することが一般的に困難であると認められる特定の業種において、法定雇用率を計算する際の基礎となる労働者数から、一定割合(除外率)を控除できる制度です 。

今回の改正では、2025年4月1日から、この除外率が一律10ポイント引き下げられます 。対象となる業種には、建設業、道路貨物運送業、医療業などが含まれます 。

この変更は、対象業種の企業にとって事実上の「隠れた法定雇用率の引き上げ」として機能します。

なぜなら、①法定雇用率そのものが上昇するうえに、②計算の基礎となる労働者数(母数)も拡大するため、結果として企業が雇用すべき障害者の人数が二重に増加するからです。

例えば、常用労働者1,000人、除外率30%の企業の場合を考えてみましょう。

- 改正前(法定雇用率2.3%): (1,000人−1,000人×30%)×2.3%=16.1人→16人

- 改正後(法定雇用率2.5%、除外率20%): (1,000人−1,000人×20%)×2.5%=20.0人→20人

この結果、雇用義務人数は大幅に増える可能性があります。

対象業種の担当者は、法定雇用率の上昇だけでなく除外率引き下げの影響も試算し、採用計画に反映する必要があります。

⑤ 助成金の新設・拡充

政府は、雇用義務を強化する一方で、企業の取り組みを後押しするための経済的支援策(助成金)も拡充しています。

代表的なものに「特定求職者雇用開発助成金」があり、これはハローワーク等の紹介により障害者を継続して雇用する事業主に対して支給されるものです 。

その他にも、障害者の受け入れに必要な施設・設備の整備や、介助者の配置などを支援する多様な助成金が用意されています 。

これらの助成金は、企業の負担を軽減する上で非常に有効です。しかし、申請手続きは複雑で、要件も厳格に定められています。特に、支給要件の解釈を誤ると、本来受けられるはずの支援を逃してしまうことも少なくありません。

【担当者向け】いつまでに何をすべきか?法改正対応ToDoリスト

以下の4つのステップに沿って、計画的に準備を進めていくことがおすすめです。

【STEP1】現状把握:自社の実雇用率を計算する

最初に行うべきは、自社の現状を正確に把握すること、つまり「実雇用率」を算出することです。計算は少し複雑ですが、以下の手順で進めます。

1. 算定の基礎となる労働者数を計算する

まず、法定雇用率を計算する際の母数となる労働者数を確定します。

計算式:法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者数=(週30時間以上の常用労働者数)+(週20~30時間の短時間労働者数×0.5)

2. 雇用している障害者数をカウントする

次に、雇用している障害者の数を、カウントします。単純な人数ではない点に注意が必要です。障害の種類や程度、労働時間によってカウント方法が異なります。

| 障害の種類・程度 | 週30時間以上 | 週20~30時間 | 週10~20時間 |

|---|---|---|---|

| 身体・知的障害者 | 1.0人 | 0.5人 | 0人 |

| 重度身体・知的障害者 | 2.0人 (ダブルカウント) | 1.0人 | 0.5人 (特例) |

| 精神障害者 | 1.0人 | 1.0人 (特例) | 0.5人 (特例) |

3. 実雇用率を算出する 最後に、1と2で算出した数値を使って実雇用率を計算します。

計算式: 実雇用率(%)=算定の基礎となる労働者数カウントした障害者数の合計×100

※計算例

- 週30時間以上の常用労働者:150人

- 週20~30時間の短時間労働者:20人

- 雇用している障害者:

重度身体障害者(週30時間以上):1名

精神障害者(週25時間):1名

身体障害者(週20時間):1名

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

- 算定の基礎となる労働者数:150人+(20人×0.5)=160人

- カウントした障害者数:2.0人(重度身体)+1.0人(精神)+0.5人(身体)=3.5人

- 実雇用率:(3.5人÷160人)×100=2.1875%→2.18%

この企業の実雇用率は2.18%であり、2024年4月からの法定雇用率2.5%は未達成となります。

【STEP2】計画策定:不足人数の確認と採用計画の立案

実雇用率を算出したら、次に目標達成までに必要な採用人数(不足人数)を明確に採用計画と紐づけましょう。

- 雇用義務数の算出:雇用義務数=(算定の基礎となる労働者数)×法定雇用率(小数点以下は切り捨て)

- 労働者数160人の場合:

- 2024年4月~(2.5%): 160人×0.025=4.0人→4人

- 2026年7月~(2.7%): 160人×0.027=4.32人→4人

- 不足人数の確認: 不足人数=雇用義務数−現在のカウント数リスト

この企業は、少なくとも「0.5人」分の追加雇用が必要です。例えば、身体障害者を1名、短時間労働(週20~30時間)で採用すれば、不足分を解消できます。

この不足人数を基に採用計画を策定します。その際、新たに追加された週10~20時間の選択肢も念頭に置くと、より柔軟な計画が立てられるでしょう。

【STEP3】体制整備:受け入れ準備と「合理的配慮」の提供

障害者雇用は、単に採用人数を揃えれば終わりではありません。採用した方が能力を発揮し、長く定着できる職場環境を整えることが不可欠です。その核となるのが「合理的配慮」の提供です。

合理的配慮とは、障害のある方が職場で感じるバリアを取り除くための、個別の調整や変更のことです。

【具体例】

- 募集・採用段階

- 面接会場の入り口の段差にスロープを設置する

- 面接時に、本人の希望に応じて支援機関の職員の同席を認める

- 筆談やテキストでのコミュニケーションに対応する

- 物理的な職場環境

- 車いすでも移動しやすいように通路の幅を確保し、物を置かない

- 本人の使いやすい高さに机を調整する

- 聴覚過敏のある方のために、静かな休憩スペースを提供する、耳栓の使用を許可する

- 業務の指示・コミュニケーション

- 口頭での指示と合わせて、メールやチャットで内容をテキスト化して伝える

- 写真や図を多用した業務マニュアルを作成する

- 一度に複数の指示を出すのではなく、一つずつ伝える

- 勤務時間・休暇

- 通勤ラッシュを避けるための時差出勤を認める

- 通院のための休暇取得や、短時間勤務に柔軟に対応する

- 体調に応じて、業務量を調整したり、こまめな休憩を促したりする

上記はあくまで一例になります。大切なのは、本人が何に困っていて、どのような支援があれば働きやすくなるのかを話し合うことです。

【STEP4】助成金の確認と申請準備

障害者雇用に取り組む企業を支援するため、国は様々な助成金を用意しています。自社が活用できる制度がないか、厚生労働省のウェブサイトなどで事前に確認し、準備を進めましょう。

特に活用されることが多い「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースなど)」には、担当者が陥りやすい重大な注意点があります。それは、助成金の対象となるためには、ハローワークまたは許可を受けた民間の職業紹介事業者等の紹介によって対象者を雇い入れる必要があるという点です 。

企業が独自に採用活動を行い、優秀な人材を見つけた後に助成金を申請しても、「紹介」というプロセスを経ていないため、対象外となってしまいます。中小企業であれば、最大120万円の助成金を受け取れなくなる可能性があり、非常に大きな手続き上の落とし穴となります。

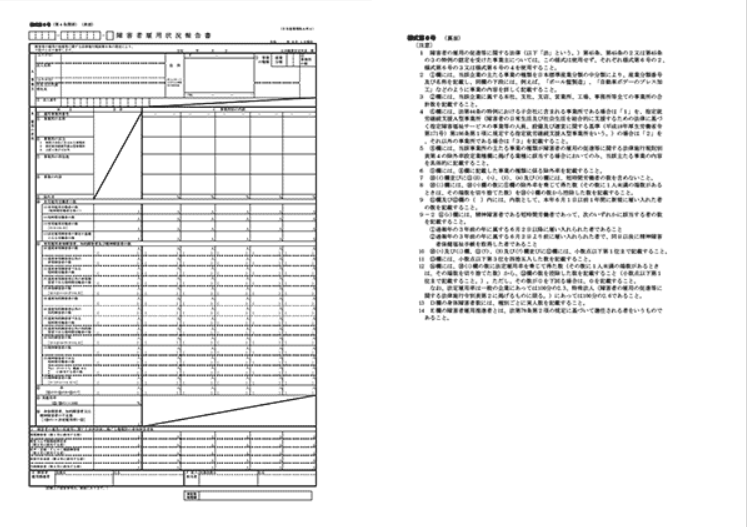

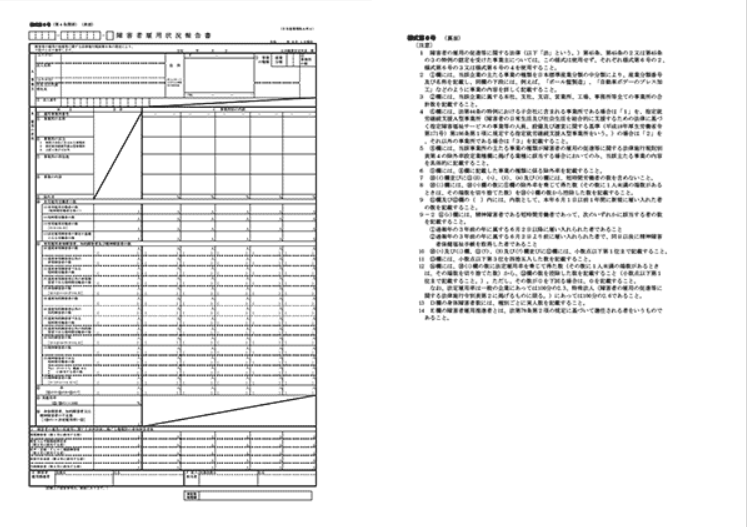

年に一度の「ロクイチ報告」(障害者雇用状況報告書)の提出も忘れずに

障害者雇用に関する取り組みを進める上で、年に一度の「障害者雇用状況報告書(通称:ロクイチ報告)」の提出が義務になります。

◆報告のポイント

- 報告対象日:毎年6月1日時点の障害者雇用状況

- 提出期限:7月15日まで

- 提出先:管轄のハローワーク

- 報告義務:従業員40人以上の事業主の場合でも免除されません(2025年10月現在)

- 注意点:虚偽報告や未提出は、罰金や行政指導の対象となる可能性があります

この報告により、企業は法定雇用率の達成状況が確認されます。未達成の場合は、納付金の支払い義務や行政指導が発生するため、計画的な採用・定着施策と併せて、報告書の作成・提出も確実に行うことが重要です。

もし法定雇用率が未達成だったら?企業が負うリスク

法定雇用率の達成は、法律で定められた企業の義務です。もし未達成のまま放置した場合、企業は経済的・社会的なリスクを負うことになります。

不足1人あたり月5万円の「障害者雇用納付金」

常用労働者数が100人を超える企業が法定雇用率を達成できなかった場合、不足している障害者1人につき月額50,000円の「障害者雇用納付金」を納付しなければなりません 。

これは罰金ではありませんが、企業にとっては実質的なコスト負担となります。一方で、この納付金を財源として、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業には、超過1人につき月額27,000円の「障害者雇用調整金」が支給されます。

納付金のリスクを具体的にイメージするために、不足人数に応じた年間の負担額を見てみましょう。

| 状況 | 月額 | 年間負担額 / 支給額 |

|---|---|---|

| 1人不足 | – 50,000円 | – 600,000円 |

| 2人不足 | – 100,000円 | – 1,200,000円 |

| 1人超過 | + 27,000円 | + 324,000円 |

| 2人超過 | + 54,000円 | + 648,000円 |

このように、未達成の状態が続くと、年間で数百万円単位の支出につながる可能性があります。このコストを負担し続けるのか、それとも採用・定着に投資して調整金を受け取る側に回るのかは、重要な経営判断と言えるでしょう。

行政指導と企業名の公表

納付金を支払えば義務を果たしたことになるわけではありません。法定雇用率が著しく未達成の企業に対しては、ハローワークから行政指導が入ります。

- 雇入れ計画の作成命令:まず、障害者の雇入れに関する計画を作成し、提出するよう命じられます。

- 特別指導:計画通りに進捗が見られない場合、より具体的な指導が行われます。

- 企業名の公表:それでも改善が見られない場合、最終的には厚生労働省によって企業名が公表される可能性があります 。

近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)やDEI(多様性・公平性・包括性)への関心が高まる中、企業名が公表されることのダメージは計り知れません。単なるイメージダウンに留まらず、取引先からの信用失墜、優秀な人材の採用難、金融機関からの評価低下など、事業活動の根幹を揺るがす深刻な事態につながる恐れがあります。これはもはや単なる労務問題ではなく、重大な経営リスクなのです。

まとめ

今回の障害者雇用促進法の改正は、企業にとって障害者雇用を経営課題として再認識する契機です。法定雇用率の引き上げや対象企業の拡大に伴い、まずは自社の現状把握と計画的な対応が重要です。

また、年に一度の「障害者雇用状況報告書(ロクイチ報告)」の提出は義務であり、報告を怠ると罰金の対象になる可能性があります。

障害者雇用促進法の対応には、実雇用率の計算や合理的配慮の提供、助成金申請など専門的知識が必要です。

株式会社Aimペイロールエージェンシーでは、社会保険労務士による専門的な労務コンサルティングも行っております。

法改正対応でお悩みの際は、ぜひご相談ください。

で何が変わる?罰則・企業の対応を徹底解説-300x158.png)