2025年6月1日から、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。しかし、「具体的に何を、どこまで準備すれば法改正に対応できるのか」「対策を怠った場合のリスクはどれほど深刻なのか」と、多くの企業の経営者、労務・総務担当者の皆様が不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。

これまで努力義務とされてきた熱中症対策は、この法改正によって企業の明確な法的責任へと変わりました。単に水分補給を促すだけでは、もはや十分ではありません。従業員の命と健康を守り企業の法的リスクを回避するためには、改正労働安全衛生規則の要求事項を正確に理解し、計画的かつ具体的な対策を講じることが不可欠です。

本記事では、厚生労働省の一次情報や実務での支援に基づき、2025年からの法改正の要点を徹底的に解説します。

- 熱中症対策の法改正のポイント

- 企業に課される具体的な3つの義務、違反した場合の罰則

- 業種別の対策事例

- 活用できる助成金情報

【結論】2025年からの熱中症対策 法改正 3つのポイント

2025年6月1日から施行された改正労働安全衛生規則の要点は、以下の3つに集約されます。

対象作業での対策が「義務」になる

これまで事業者の「努力義務」とされてきた熱中症対策の一部が、特定の暑熱な環境下での作業において、明確な「法的義務」となります。これは、対策の実施が企業の任意ではなく、法律によって強制されることを意味します。これにより、熱中症対策は一般的な安全衛生活動から、具体的な遵守状況が問われる法規制対応へと位置づけが大きく変わります。

違反すると「罰則」が科される

新たに定められた義務を事業者が怠った場合、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。これは、法改正が単なる指針ではなく、実効性を伴う強制力を持った規制であることを示しています。罰則の存在は、企業にとって熱中症対策が重大なコンプライアンス課題であることを明確に物語っています。

対策していない事業者はすぐに対策する必要がある

法律に準拠した報告体制の構築、緊急時対応手順の策定、そして全従業員への教育・周知などしなければいけないことはたくさんあります。もしまだ対策できていない事業者様は法改正の内容を正しく理解し、自社の状況に合わせた計画を早期に策定し、実行することが求められます。

なぜ今、熱中症対策が法改正で義務化されるのか?

今回の法改正の背景には、職場における熱中症による労働災害の深刻化という、看過できない事実があります。厚生労働省の統計によれば、職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は近年増加傾向にあり、特に2024年(令和6年)には1,257人と、統計を開始した2005年以降で過去最多を記録しました。

図表:職場における熱中症による死傷者数・死亡者数(人)の推移

| 年 | 死傷者数(人) | 死亡者数(人) |

|---|---|---|

| 2020 | 959 | 22 |

| 2021 | 561 | 20 |

| 2022 | 827 | 30 |

| 2023 | 1,106 | 31 |

| 2024 | 1,257 | 31 |

※出典:厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」

※出典:厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」

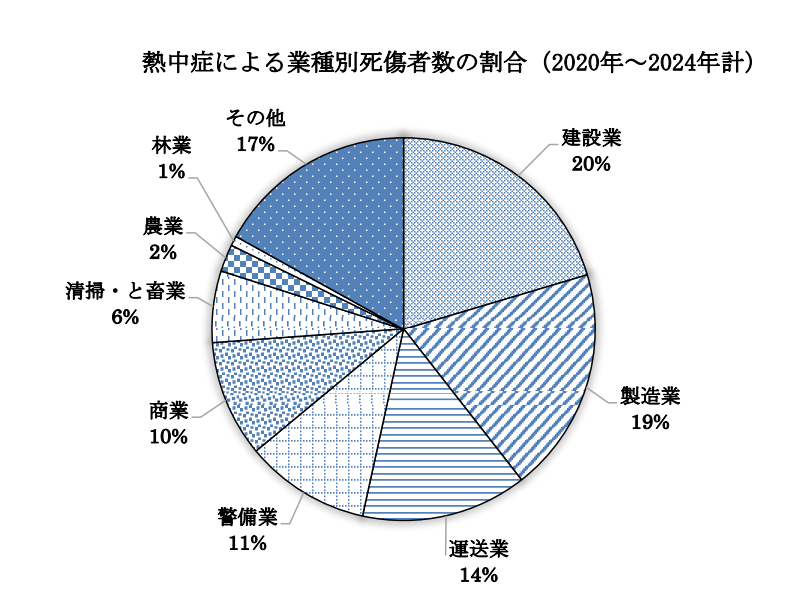

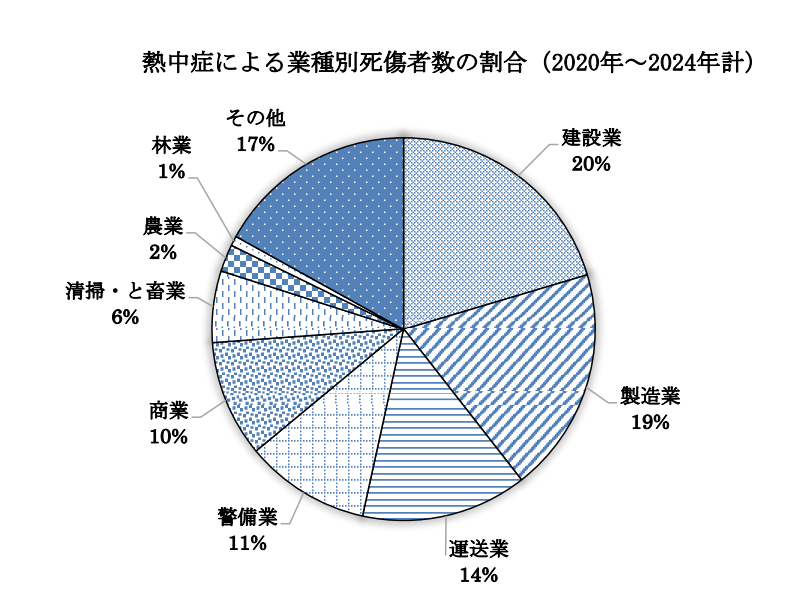

死亡者数もここ数年30人前後の高い水準で推移しており、これは労働災害全体の死亡者数の中でも無視できない割合を占めています 。特に深刻なのは、業種による発生状況の偏りです。死傷者数、死亡者数ともに建設業と製造業が突出して多く、この2業種で死傷者全体の約4割、死亡者数では約5割から6割を占める年もあるほどです。

このような現状に対し、企業任せでは限界があるという意識が社会全体で認識されるようになってきました。気候変動による気温上昇が今後も続くと予測される中 、熱中症は単なる夏の季節的な問題ではなく、企業の事業継続を脅かす恒常的なリスクへと変貌しています。労働者の生命を守り、安全な労働環境を確保することは国の責務であり、今回の法改正は、その責務を果たすための必然的な措置と言えます。

施行はいつから?

この改正労働安全衛生規則は2025年(令和7年)6月1日に施行されました。そのため、現在すべての事業者は対応を完了させていないといけなくなります。

根拠となる法律は「労働安全衛生規則」の改正

今回の義務化の直接的な根拠は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」です 。

これにより、労働安全衛生規則に新たに第612条の2が追加されました 。

この規則は、上位法である「労働安全衛生法」の第22条に基づいています。

同条は、事業者が労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じることを義務付けており、今回の規則改正は、熱中症という具体的な健康障害に対して、事業者が講ずべき措置を明確化したものとなります 。

※参考:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

【最重要】熱中症対策の法改正で企業に新たに課される3つの義務

今回の法改正で最も重要なのは、事業者に具体的に課される3つの新しい義務です。これらの義務は、熱中症の重篤化を防ぐための「発見」「対処」「周知」という一連の流れをシステムとして構築することを目的としています。

なお、これらの義務が適用されるのは、WBGT値(暑さ指数)が28℃以上、または気温が31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施される作業です。

WBGT値は気温だけでなく湿度や輻射熱(太陽や地面からの熱)も考慮した指標で、専用の測定器で計測します。屋外作業や高温の熱源がある屋内作業の多くが対象になると考えられます。

義務①:熱中症発生時の報告体制の整備(見つける仕組み)

事業者は、熱中症の疑いがある労働者を早期に発見するための体制を整備し、全作業者に周知しなければなりません 。これは、体調不良を我慢してしまい、発見が遅れて重篤化するケースを防ぐための重要な仕組みです。

具体的には、以下の体制をあらかじめ定めておく必要があります。

報告先の明確化

労働者自身が自覚症状を訴える場合や、同僚が誰かの異変に気づいた場合に、誰に、どのように報告すればよいのか(例:現場監督者、安全衛生管理者など)を明確に定め、連絡先を周知します。

早期発見の仕組みづくり

厚生労働省の通達では、具体的な方法として、管理監督者による定期的な巡視、作業者同士が互いの健康状態を確認し合う「バディシステム」の導入、ウェアラブルデバイスによる健康管理などが推奨されています。

義務②:症状悪化を防ぐ措置の実施手順の作成(対処する仕組み)

次に、熱中症の疑いが報告された際に、症状の悪化を防ぎ、迅速かつ適切に対処するための手順書を作成し、周知することが義務付けられます 。これは、いざという時に現場が混乱せず、誰でも的確な応急処置ができるようにするためのものです。

この手順書には、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

- 作業から離脱させる手順:直ちに作業を中断させ、安全な場所へ移動させる具体的な指示。

- 身体を冷却する手順:涼しい場所への避難、衣服を緩める、首筋・脇の下・足の付け根などを冷たい濡れタオルや氷のうで冷やすといった具体的な冷却方法。

- 水分・塩分を補給させる手順:意識がはっきりしている場合に限り、経口補水液やスポーツドリンクを飲ませる指示。

- 医師の診察等を受けさせる判断基準と手順:意識がない、呼びかけに応えない、水分を自力で摂取できないといった場合には、ためらわずに救急車を要請する明確な基準。

- 緊急連絡網と搬送先情報:事業場内の緊急連絡網、および搬送先となる最寄りの医療機関の名称、住所、連絡先を明記。

義務③:関係者への周知・教育の徹底

上記①の報告体制と②の対処手順を定めただけでは不十分です。

それらの内容を、対象となる作業に従事するすべての労働者に対して、事前に周知・教育することが義務付けられています 。

周知・教育の方法としては、以下のようなものが考えられます 。

- 作業開始前のミーティングやツールボックスミーティングでの説明

- 休憩所や詰所など、事業場の見やすい場所への手順書の掲示

- ポケットサイズのカードにして各作業員に配布

- 社内メールやイントラネットでの通知

重要なのは、単に「伝えた」という形式を整えることではありません。

万が一の事態が発生した際に、労働基準監督署や裁判所は「計画書を見せてください」「教育の記録はありますか」「全作業員が手順を理解していることをどう証明しますか」と確認が発生します。この法改正は、企業に対して「文書化の責務」を課していると理解すべきです。

作成した手順書、実施した教育の議事録や参加者名簿、掲示したポスターの写真といった記録は、有事の際に自社が法的義務を果たしていたことを証明する重要な「盾」となるのです。

【罰則】熱中症対策を怠った場合の具体的なリスク

今回の法改正で定められた義務を履行しなかった場合、企業は深刻なリスクに直面します。そのリスクは、罰金にとどまらず、刑事、行政、民事の三つの側面に及びます。

懲役または罰金も!労働安全衛生法に基づく罰則

改正された労働安全衛生規則の義務に違反した場合、その上位法である労働安全衛生法第119条に基づき、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります 。これは事業者(法人の代表者や現場責任者など)個人に科される刑事罰であり、極めて重い処分です。

個人だけじゃない!会社も処罰対象となる「両罰規定」

しかも、罰せられるのは個人だけではありません。両罰規定により、違反行為を行った担当者や管理者などの個人だけでなく、使用者である法人そのものにも罰金刑が科されます。つまり、現場責任者が刑事責任を負うと同時に、法人も「最大50万円以下の罰金」を科される可能性があるのです。

これは「担当者に責任を押し付けて会社は免れる」という事態を防ぎ、企業全体として熱中症対策を徹底させる狙いがあります。

企業名の公表や損害賠償請求のリスクも

刑事罰以上に企業経営に打撃を与えかねないのが、行政上および民事上のリスクです。

行政指導と企業名公表のリスク

重大な法令違反や違反の繰り返しがあった場合、労働基準監督署からの是正指導に留まらず、厚生労働省のウェブサイトなどで企業名が公表されることがあります。企業名が公表されれば、「従業員の安全を軽視する企業」というレッテルが貼られ、企業のブランドイメージや社会的信用は大きく損なわれます。これは採用活動や取引関係にも深刻な悪影響を及ぼすでしょう。

厚労省関連の許認可取り消しリスク

さらに見過ごせないのが、厚生労働省管轄の許認可に関するリスクです。労働者派遣事業や有料職業紹介事業などを営む企業は、法令違反が重大または繰り返し確認された場合、行政指導や業務停止命令に加え、最終的には事業許可そのものを取り消される可能性があります。許可が取り消されれば、事業継続は不可能となり、企業存続そのものに直結する致命的な打撃となります。

安全配慮義務違反による損害賠償請求のリスク

企業は労働契約法第5条に基づき、労働者が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負っています 。今回の法改正で義務化された対策を怠った結果、労働者が熱中症に罹患した場合、企業はこの安全配慮義務に違反したと判断される可能性が極めて高くなります。

そうなれば、被災した労働者やその遺族から民事訴訟を起こされ、多額の損害賠償を請求されるリスクに直面します。近年、熱中症による死亡災害で企業側の安全配慮義務違反が認定され、数千万円単位の賠償を命じる判決も出ています。50万円の罰金とは比較にならない、経営の根幹を揺るがしかねない財務的リスクです。

このように、対策を怠るリスクは「刑事罰」「行政処分(企業名公表・許認可取消)」「民事賠償」という三重の脅威となって企業に迫ります。50万円の罰金を払えば済むという安易な考えは、極めて危険であり、経営リスクの観点からも熱中症対策は待ったなしの経営課題です。

【業種別】法改正に伴い、今すぐ始めるべき熱中症対策の具体例

一般的な対策に加えて、自社の業種や作業環境の特性に合わせた具体的な対策を講じることが、法改正への対応と実効性の確保につながります。ここでは特にリスクの高い3つの業種について、具体的な対策例を紹介します。

建設業・屋外作業向け

直射日光とアスファルトの照り返しという過酷な環境にある建設現場では、多角的な対策が求められます。

WBGT値の計測と作業中止判断基準の設定

現場事務所や作業場所にWBGT指数計を設置し、数値を定時的に測定・記録します 。そして、「WBGT値が28℃を超えたら休憩を1時間に1回15分に増やす」「31℃を超えたら原則作業を中断する」といった社内独自の明確な基準を設定し、周知徹底することが重要です。

休憩場所(クールダウン・スペース)の確保

作業場所の近くに、エアコンが効いたプレハブの休憩所や、ミストファン、大型扇風機を設置したテントなどを設けます。冷蔵庫や製氷機を置き、いつでも冷たい飲料や経口補水液、氷などが手に入る環境を整備します。

作業時間の見直し(クールタイムの導入)

気温が最も高くなる時間帯(12時~15時頃)の作業を避け、早朝や夕方に作業時間をシフトするなどの工夫が有効です。また、作業の合間に体を冷やすための「クールタイム」を計画的に設けることも推奨されます。

服装・装備の工夫

ファン付き作業着(空調服)や冷却ベスト、ヘルメットに取り付ける送風機やネッククーラーなどを積極的に導入・支給します。

製造業・屋内作業向け

屋内であっても、熱を発する機械や換気の悪い環境では熱中症リスクが高まります。

熱源対策と換気の強化

炉やボイラー、プレス機といった熱源の近くには遮熱板を設置したり、断熱材を施工したりして輻射熱を遮ります。スポットクーラーや大型の工業扇を効果的に配置し、熱や湿気がこもらないよう空気の流れを作ることが重要です。

作業レイアウトの工夫

熱源から作業場所を物理的に離す、風通しの良い場所に休憩スペースを設けるなど、作業レイアウトを見直します。

水分補給の仕組み化

作業エリアの各所にウォーターサーバーや飲料の自動販売機を設置し、作業者がいつでも水分補給できるようにします。また、個人の判断に任せるのではなく、「毎時0分に全員で水分補給」といったルールを設けることも有効です。

健康管理の徹底

朝礼時に体調を確認するだけでなく、食堂で塩分を補給しやすいメニューを提供する、脱水症状のセルフチェック(尿の色など)を促すポスターを掲示するなど、日常的な健康意識を高める取り組みも効果的です。

運送業・ドライバー向け

ドライバーは一人で作業することが多く、荷物の積み下ろし時には激しい肉体労働も伴うため、特有のリスクが存在します。

車両の環境整備と点検

トラックのエアコンが正常に作動するか、シーズン前に必ず点検します。駐車中の車内温度は急激に上昇するため、エンジンを止めずにエアコンを使用することを許可するなど、ルールを明確化します。

荷役作業時の対策

炎天下での荷物の積み下ろしは極めて危険です。作業場所に簡易的なテントや日よけを設置する、台車やリフターを積極的に活用して身体的負荷を軽減する、可能であれば作業時間を調整するなどの対策が求められます。

倉庫内作業の対策

配送センターや倉庫内も高温多湿になりがちです。製造業と同様に、大型扇風機やミストファンを設置し、換気を徹底します。フォークリフトなども熱源になるため、その周辺の温度管理にも注意が必要です。

休憩の質の確保と自己管理教育

ドライバーに対し、休憩時にはエンジンを切った暑い車内で過ごすのではなく、コンビニやサービスエリアなど涼しい場所で適切に休憩を取るよう指導します。また、一人作業が多いため、熱中症の初期症状や対処法について、特に重点的に教育する必要があります。

【実践】熱中症対策 年間スケジュール&チェックリスト

法改正への対応は、場当たり的なものではなく、年間を通じた計画的な活動として取り組むことが成功の鍵です。ここでは、貴社ですぐに活用できる「年間スケジュール」と「安全衛生チェックリスト」の例をご紹介します。

年間スケジュール例

熱中症対策をPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)に乗せて、継続的にレベルアップさせていくための年間計画です。

表1: 熱中症対策 年間スケジュール例

| 時期 | フェーズ | 主な活動内容 |

|---|---|---|

| 4月 | 計画 (Plan) | ・熱中症対策に関する安全衛生委員会での審議 ・前年度の反省に基づき、今年度の対策計画(手順書等)を策定・更新 ・WBGT計、冷却グッズ、飲料等の必要物品をリストアップし、予算を確保 |

| 5月 | 準備・教育 (Do) | ・全従業員を対象とした熱中症対策教育(法改正の内容、報告・対処手順、危険性の周知)の実施 ・対策物品の購入・配備 ・休憩場所の設営・点検 ・緊急連絡網の更新と周知 |

| 6月~9月 | 実施・監視 (Do/Check) | ・WBGT値の定時測定と記録の開始 ・管理者による定期的な職場巡視と作業員への声かけ・計画に基づいた休憩、水分・塩分補給の実施 ・週次または月次の安全ミーティングでの状況確認と対策の見直し |

| 10月 | 評価・改善 (Action) | ・シーズン中のWBGT値の記録、ヒヤリハットや体調不良者の発生状況を分析・評価 ・従業員へのアンケートやヒアリングを実施し、対策の効果や問題点を収集 ・来年度の対策計画に向けた改善案の策定 |

現場で使える!安全衛生チェックリスト

現場の管理者が毎日の作業開始前に使用することを想定したチェックリストです。日々の確認を習慣化することで、対策の抜け漏れを防ぎます。

表2: 現場で使える!安全衛生チェックリスト

| カテゴリ | チェック項目 |

|---|---|

| 作業環境の確認 | 今日のWBGT値(または気温・湿度)は確認・記録したか? |

| WBGT値に応じた作業計画(休憩時間増など)が周知されているか? | |

| 休憩場所は涼しく、すぐに利用できる状態か? | |

| 水分・塩分補給のための飲料やタブレットは十分に準備されているか? | |

| 作業員の健康状態の確認 | 朝礼で全作業員の体調(睡眠不足、二日酔い等)を確認したか? |

| 新規入場者や休暇明けの作業員(暑熱順化が必要な者)を把握しているか? | |

| 作業中、定期的に巡視し、顔色や様子の確認を行っているか? | |

| 緊急時対応の確認 | 熱中症発生時の報告先と連絡方法を全員が理解しているか? |

| 救急セット(体温計、冷却材、経口補水液等)はすぐに使える場所にあるか? | |

| 最寄りの医療機関の連絡先と搬送ルートは確認済みか? |

熱中症対策に使える助成金・補助金

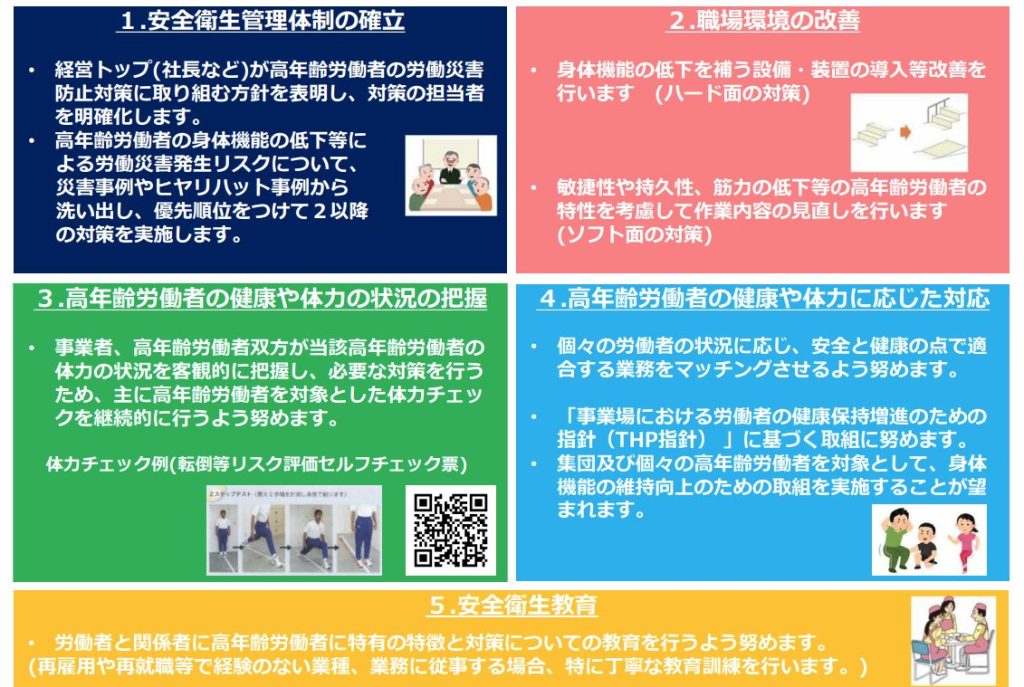

熱中症対策設備の導入にはコストがかかりますが、企業の負担を軽減するための公的な支援制度があります。特に中小企業が活用しやすいのが、厚生労働省の「エイジフレンドリー補助金」です。

この補助金は、高年齢労働者(60歳以上)が安全に働ける環境を整備する目的の制度ですが、その対象の一つに熱中症対策が含まれています。

対象事業者

60歳以上の労働者を常時1名以上雇用している中小企業事業者。

補助対象となる経費の例

・体温を下げるための機能のある服(ファン付き作業着、冷却ベストなど)

・スポットクーラー、大型扇風機、ミストファンなどの冷却設備

・WBGT指数計(JIS規格適合品)

・ウェアラブルデバイスによる健康管理システム

・休憩場所の日よけテントや、設置するエアコンなど

補助率・上限額

補助対象経費の2分の1、上限額は100万円です。

申請期間

令和7年5月15日~令和7年10月31日

※予算額に達した場合は、受付期間の途中であっても申請受付を終了することがあります

自社の設備投資計画と照らし合わせ、この補助金を有効に活用することで、コストを抑えながら効果的な熱中症対策を実現することが可能です。

まとめ

熱中症対策で企業に課されるのは「報告体制の整備」「対処手順の作成」「全労働者への周知・教育」という3つの具体的な義務になります。

これらを怠った場合、刑事罰だけでなく、企業名公表による信用の失墜や、安全配慮義務違反による高額な損害賠償といった、経営を揺るがすほどの深刻なリスクに直面する可能性があります。

しかし、熱中症対策は、罰則を回避するための消極的な義務ではありません。それは、従業員の貴重な命と健康を守り、企業の社会的信頼性を高め、ひいては生産性を維持・向上させるための重要な経営課題です。従業員を大切にする姿勢は、エンゲージメントの向上や離職率の低下、さらには採用活動における強力なアピールポイントにも繋がります。

まずは、本記事で提供した「安全衛生チェックリスト」を活用して、自社の現状を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

で何が変わる?罰則・企業の対応を徹底解説.png)